Не так давно моя коллега Мария Струкова написала интересный текст-размышление о том, почему же в православных храмах современной России среди прихожан так мало мужчин? Вопрос интересный, глубокий и философский. Как староста небольшой, но очень мужской общины, представлю на суд читателя собственное размышление на этот счет.

Модернизм и материализм

Вот такими емкими словами на букву «м» можно кратко описать причину оскудения веры в рядах российских мужчин. Церковные алтари уже лет 30 как распечатаны, запреты пали, религиозная свобода вновь накрыла общество. Ну и что?

Задав вопрос на улице первому встречному мужчине, верит ли он в Бога, мы, скорее всего, получим утвердительный ответ. Вера онтологически связана с человеком, ощущение чего-то надмирного, великого, вечного, присутствует в душе каждого homo sapiens. В зависимости от этнических, культурных, эстетических, мировоззренческих, семейно-бытовых особенностей мужчина, которого вы решились «допросить», скорее всего, относит себя к той или иной религиозной группе.

Но если он окажется крещеным, и даже назовет себя православным, совсем необязательно услышать от него утвердительных ответов о его активности в сфере духовной практики. Проще говоря, чаще православную веру можно встретить «в душе», чем «в деле». Почему?

Воспитание и среда, в которой человек сложился, играют одну из решающих ролей в формировании его будущих ценностей.

Детство советских мальчиков проходило вне религиозного поля, область смыслов активное государство старалось заполнить собственным наборов мировоззренческих установок.

Привычка – дело очень сильное. Сегодня, когда мужчины в возрасте, не имеющие прямой церковной преемственности, приходят в храм – вызывает глубокую радость.

А как быть с поколением «помоложе»? С теми, кто рос в 90-е, нулевые, и чья молодость протекает в наши дни? Храмы открыты, традиции крупных православных праздников затрагивают сферу жизни многих семей.

Мужчины приходят в Церковь, но их число и степень активности не всегда кратны количеству женщин и их деятельности.

Прежде всего, прохладное отношение к духовной жизни можно связать с эпохой и ее духом. Модернизм попытался нивелировать роль религии в обществе, а гонка за «материей», стяжание благ, заработок и убежденность в главенстве тезиса «деньги правят миром» формируют вектор развития современных мужчин.

Размышления о вечном остаются где-то на периферии сознания, обычно об этом вспоминается за рюмкой, в минуты боли и утраты близкого человека, да в те же Рождество и Пасху.

Отношение к религии можно рассматривать как языческое и потребительское: обращусь, когда будет насущная потребность.

То есть отношение к вере задается не в последнюю очередь средой.

Духовная инфантильность

А как еще объяснить отказ мужика честно ответить себе на «проклятые вопросы»? Ты умрешь. По-любому. Раньше или позже. Как, когда и при каких обстоятельствах – неизвестно. Отрицательная, пугающая мотивация, но обычно с нее начинается размышление о смысле жизни. Время ограничено, а надо что-то делать. Пока мужчина в силах, он находит смыслы в семье, работе, увлечениях, достижениях, в худшем варианте – в развлечениях. Но крайне странным выглядит внутренний уход от важных ответов. А, займусь чем-нибудь другим. Религия подождет. Бог, конечно, есть, но я к Нему обращусь, когда мне это на самом деле потребуется. А так я все сам. Ну, в общем, отстаньте.

Другой вариант, который на самом деле связан с первым, заключается в неприятии мужчиной среды, ценностей и порядков Церкви.

Этот вопрос тонкий, кое-что мы рассмотрим ниже, но если за пример брать несоответствие некоторых служителей идеалу веры или декламацию мифических негативных примеров как причину своего нехождения в храм… это снова инфантилизм.

Не объяснили

Принять Бога духовными очами – замечательно. Но развивающийся мужчина любит нагрузить мозг полезной информацией с одной стороны, с другой – ищет выражения своей гендерной принадлежности и соотнесения себя с религиозным культом.

«Елейность», которую сегодня принято ругать, особенно в рядах неоконсерваторов, родилась, скорее всего, не на пустом месте. Возможно, большой женский сегмент – притом в возрасте – которым и наполнилась Русская Церковь, повлиял на «заточенность» пастырей в проповедях, их манеру разговора, даже храмовую эстетику с академическими росписями и иконами. Клиросы – в основном остаются женскими.

Священника не зря принято называть «отцом»: для мужчины это слово отзывается в сердце чем-то родным и своим. Грустно бывает, когда вместо душевного разговора, отзывчивости, прямоты, первое общение с батюшкой омрачается его деловитостью, грубостью, слащавостью, дистанцированностью.

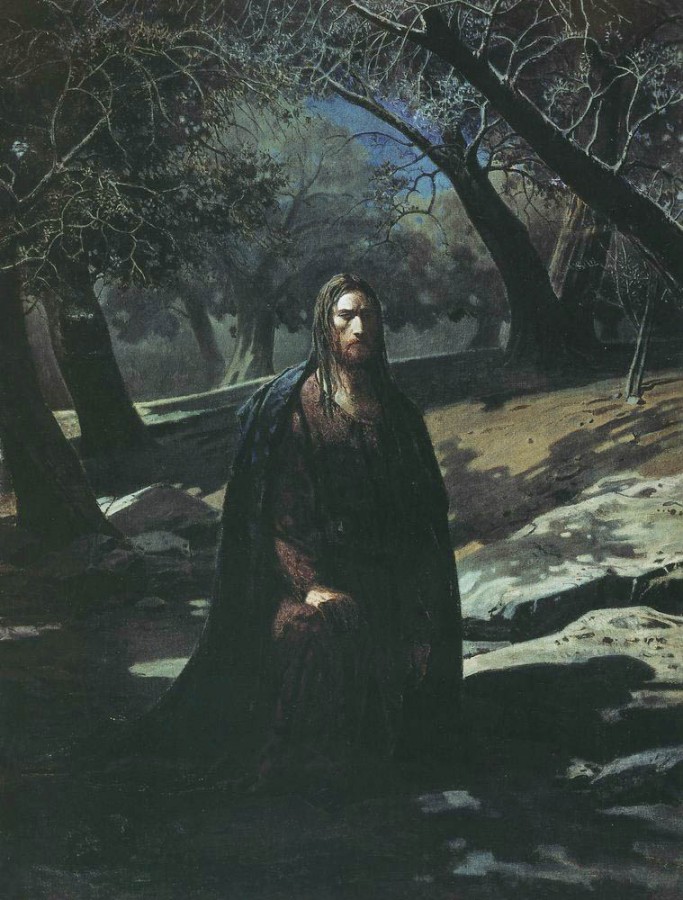

Непонятным может быть и язык проповеди. Смерть Христа на Голгофе, Его земные поступки, Искупительная Жертва – все это так по-мужски. При одном условии: если суметь раскрыть внутреннюю сторону Пришествия Христа. Кем Он был, кем стал, на что пошел ради людей, как отвечал за слова, как позволил – ключевой момент – распять Себя на кресте, чтобы у людей наконец-то в голове хоть немного повернулся заржавевший механизм рассудительности о собственном смысле жизни.

Это ведь жестко

Человек, пришедший в Церковь, при критическом анализе может просто не поверить, когда Христа и Его святых рисуют не как обычных людей, но как сказочных персонажей.

За их святостью не видно человеческого. Тогда для чего же Бог стал Человеком? В те моменты, когда Иисусу отказывают в человеческом, это отдает ни больше, ни меньше, монофизитством. А для мужика просто нарушается элементарная логика и теряется нить родства.

То же самое ТЕМ БОЛЕЕ касается святых. Кто-то из них был воином и участвовал в боевых действиях. Надо понимать, что со всеми вытекающими: убийством солдат противника, болью потерь товарищей, тяготами походной жизни, стычками с зарвавшимися командирами, грузом принятия решений и ответственностью за жизни других.

Кто-то был монахом, но без wi-fi и теплой кельи. Монахи уходили умирать, в пещеры и леса. Собственноручно строили себе жилища. Выживали среди зноя и холода, диких животных и ядовитых змей. Были биты разбойниками. Голодали. Но не изменяли своим внутренним убеждениям и оказывались центрами притяжения других людей. Они основывали монастыри, которые стоят уже не одно столетий. К ним шли потому, что у них был стержень.

Кто-то был обычным работягой или врачом. Крестьянином или дворянином. Ученым или писателем. Строителем или учителем. Иноком или семьянином. Со всеми вытекающими отсюда сложностями выбранной ими профессии, особенностями эпохи.

Путь христианина никогда не был простым. Наоборот. При этом вера только помогала, занимая центральное место в их жизни.

Может, стоит развернуть проповедь на мужчин и тем самым и женщин-прихожанок зарядить новой энергией?

Наверное, в тот момент, когда проповедь в наших храмах будет направлена на мужчин – не в показных форматах, а в искренних, честных и прямых – тогда и мужчин в храмах будет больше.

Не надо думать, что мужиков можно привлечь только на физический труд или турнир по рукопашному бою (хотя, почему и нет). Центральное место в жизни христианина занимает молитва. Если ее нет – само понимание Бога и Его Сущности притупляется в сердце человека. Ведь именно молитва и Таинства Церкви помогают человеку общаться с Богом.

Мужчины тянутся туда, где ощущают основательность и силу.

1 комментарий

Недавно произошедшие утечки информациит из ООН, показывают, что в мире соотношение женщин и мужчин не 50% на 50%, как это считалось раннее, а 80% женщин против 20% мужчин. Это было косвенно подтверждено высказываниями ряда демографов Евросоюза. В начале 20-го века половое соотношение в силу ряда политических факторов высчитвалось как 50% на 50%, что по инерции привело к таким записям в других отраслях. На это же соотношение косвенно намекает институт многоженства в ряде стран, существующий до сих пор.