Источник: РИА Новости

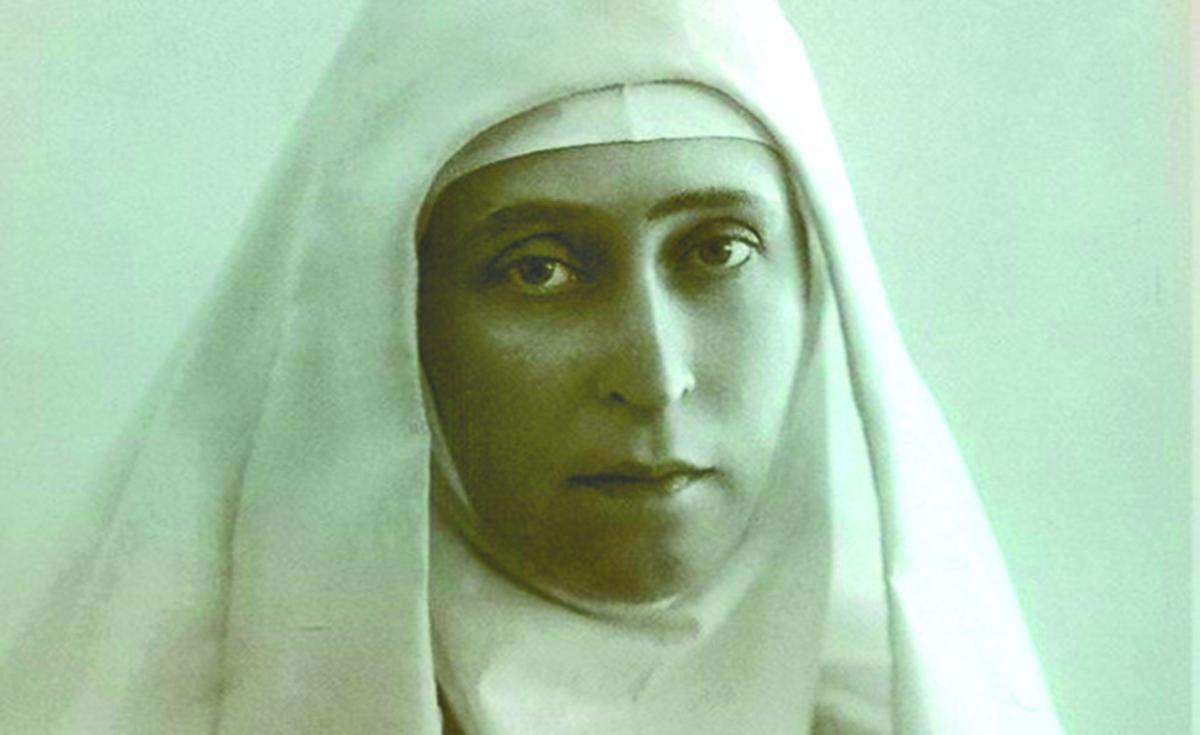

18 июля 1917 года на Урале трагически оборвалась жизнь Елизаветы Федоровны Романовой — родной сестры последней российской императрицы, причисленной впоследствии к лику святых. Урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. Елизавета Федоровна основала в Москве уникальную Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где собственными руками лечила раненых. А в революционные годы отказалась покинуть Россию, чувствуя себя более русской, чем многие из родившихся в империи. На следующую ночь после убийства царской семьи большевики сбросили ее живьем в шахту под Алапаевском. О всепрощении и силе духа — в материале РИА Новости.

Перчатка на память

Арест был неожиданным, но в какой-то степени логичным. Семья младшей сестры — Аликс, супруги императора Николая II, уже полгода была в ссылке в Тобольске.

За великой княгиней Елизаветой Федоровной пришли на третий день после Пасхи. Патриарх Тихон как чувствовал: отслужил в этот день в Марфо-Мариинской обители молебен, а потом еще долго беседовал с настоятельницей и сестрами.

Великая княгиня Елизавета Федоровна в русском костюме. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

«Сестры выживали. Обитель работала в то время как медицинское духовное учреждение. Был склад, пошивочные мастерские. Инвалиды войны изготавливали абажуры, которые шли на продажу в пользу их семей. Елизавета Федоровна максимально участвовала в судьбе ее подопечных», — рассказывает директор мемориального музея обители милосердия Наталья Матошина.

С продовольствием становилось все сложнее — картофель, овощи и зелень выращивали на своем огороде.

Покровский собор Марфо-Мариинской обители. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

«Я никому ничего дурного не сделала. Буде воля Господня», — писала она подруге, княгине Зинаиде Юсуповой.

В обитель несколько раз врывались агрессивные люди, искали немецких шпионов и оружие. Настоятельница показывала им помещения — кладовки, сестринские кельи, палаты с ранеными, — и они уходили.

«Народ – дитя, он не повинен в происходящем. Он введен в заблуждение врагами России», – говорила она.

Но седьмого мая все было по-другому: Великой матушке (как называли Елизавету Федоровну сестры и тысячи людей, которым она успела помочь за полвека отведенной ей жизни) на сборы дали всего полчаса. Ни проститься толком, ни дать распоряжения.

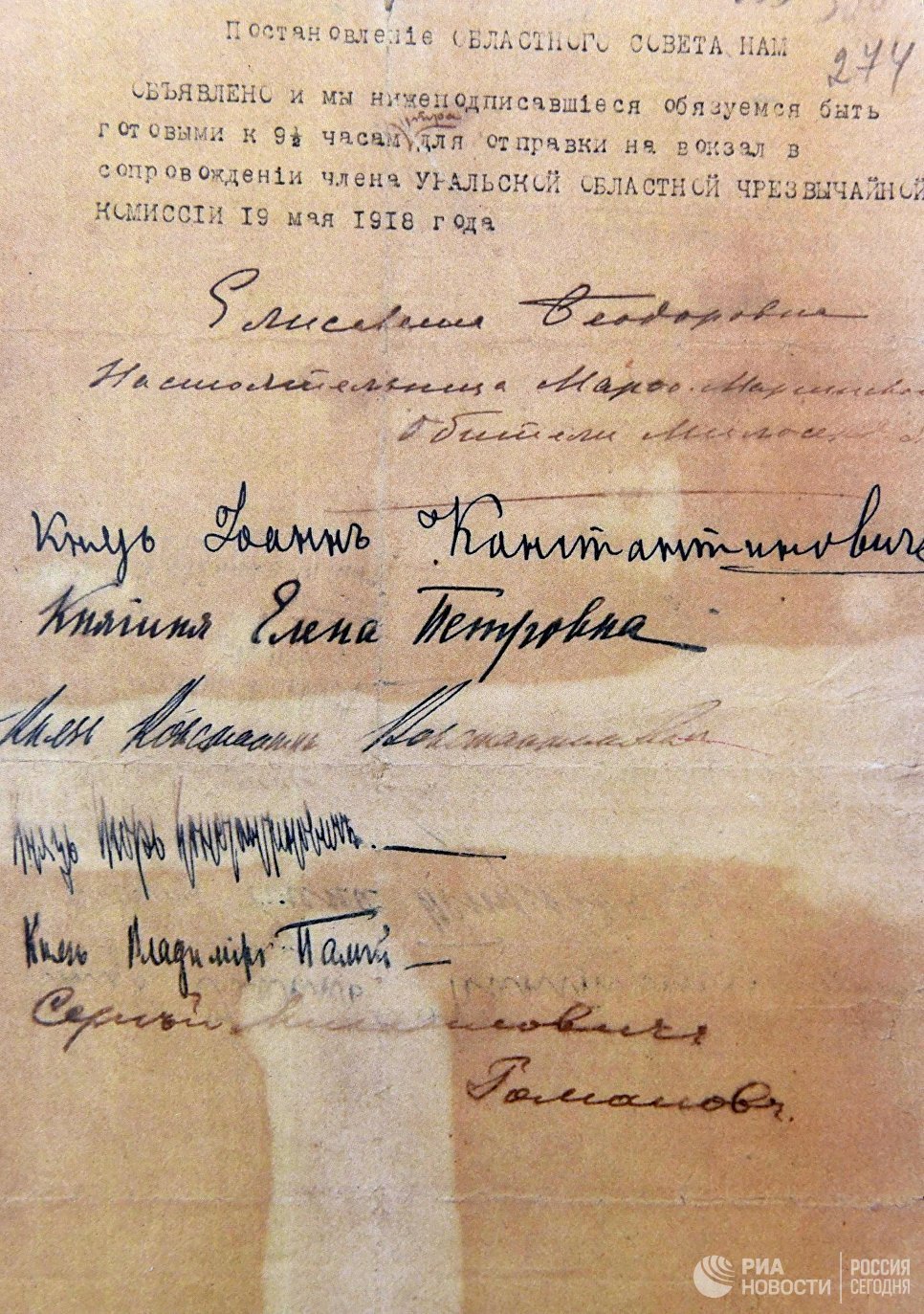

Расписка о готовности следовать в Алапаевск великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, княгини Елены Петровны, князя Владимира Палея от мая 1918 года в Музее святой царской семьи в Екатеринбурге. © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Все молились на коленях в больничной церкви вместе с батюшкой, а как стали ее забирать — сестры бросились наперерез: «Не отдадим мать!» — вцепились в нее, плач, крик. Кажется, не было сил, чтобы их оторвать. Отбили всех прикладами… Повели ее к машине вместе с келейницей Варварой и сестрой Екатериной. Батюшка стоит на ступенях, слезы градом по лицу, и только благословляет их, благословляет… И сестры бежали за машиной. Сколько хватило сил, некоторые прямо падали на дорогу…» — вспоминала матушка Надежда (Бреннер), остававшаяся в обители до ее закрытия в 1926 году.

Спустя почти сто лет Владимир Борячек, потомок одного из прихожан Марфо-Мариинской обители, принес белую из хлопка и льна женскую перчатку, хранившуюся в их семье как святыня, — в день ареста ее обронила великая княгиня.

Поезд, украшенный белыми цветами

Поезд увозил ее все дальше от любимой Москвы. Куда? Кажется, на Урал. Тридцать четыре года назад она приехала в Россию в другом поезде, украшенном белыми цветами, — чтобы стать женой великого князя Сергея Александровича Романова, брата императора Александра III.

Великий князь Сергей Александрович с супругой, великой княгиней Елизаветой Федоровной. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Муж стал ей наставником и проводником в русскую культуру и православие. Видя его искреннюю веру, она поначалу делала реверансы перед иконами, не зная, как правильно выразить им свое почтение.

Ее отец, великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IV, так и не понял желания Эллы перейти в православие, хотя ее решение зрело семь лет.

Семейный портрет: великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг IV с супругой, герцогиней Алисой, и детьми. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Медовый месяц с Сергеем они провели на берегу Москвы-реки в любимом Ильинском, где, между прочим, открыли для крестьян медицинский пункт, родильный дом, детский сад и устраивали благотворительные базары в пользу бедных.

Ей все это было близко с детства. Мать, английская принцесса Алиса, считала неправильным баловать своих семерых детей. Воспитывала в любви, но по-английски — в строгости: неизменно ранний подъем, уроки, простая еда, скромная одежда, железная дисциплина и обязательный труд. Элла многое умела: сажать цветы, убирать комнаты, застилать постели, топить камин, вязать, рисовать… С трех лет вместе с мамой она посещала госпитали родного Дармштадта.

В дни Австро-прусской войны герцогиня создала местное женское общество Красного Креста.

Позже обе ее дочери, Элла и Аликс, продолжат эту деятельность в России.

Раненые солдаты, проходящие лечение в Марфо-Мариинской обители. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Переход в православие Елизаветы Федоровны совпал с назначением мужа на должность генерал-губернатора Москвы. В 1891 году они переехали из Санкт-Петербурга, где осталось большинство их близких и друзей. Сергею оставалось жить 14 лет.

Новый губернатор старался оправдать доверие. Не сосчитать обществ и комитетов, которые он возглавил и которым покровительствовал: председатель Императорского православного палестинского общества, Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей, Общества покровительства беспризорным и освобождаемым из мест заключения несовершеннолетним, почетный член Академии наук, Академии художеств, Московского археологического общества, Русского музыкального общества — и это лишь их малая часть.

Он открывал театры, создавал музеи, организовывал чтения для малообразованных рабочих, налаживал распространение духовно-нравственных книг.

А погиб от взрыва бомбы, брошенной в его карету Иваном Каляевым 4 февраля 1905 года. Части его разорванного взрывом тела собирали потом несколько дней…

Кто бы мог подумать, что пройдет еще 14 лет, и разразившаяся революция оправдает его убийцу: большевики проведут конференцию, на которой причислят Каляева к героям.

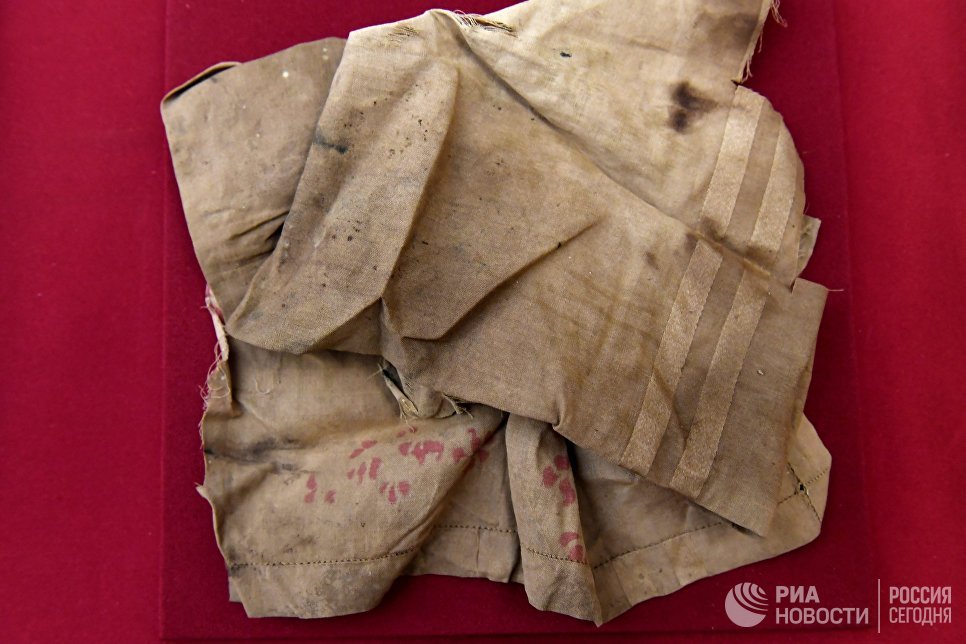

Платок со следами крови великого князя Сергея Александровича Романова, убитого взрывом бомбы, брошенной террористом-эсером Каляевым в 1905 году в первую революцию, в Музее святой царской семьи в Екатеринбурге. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Вместе с жизнью мужа закончилась и светская жизнь великой княгини. Она осталась председателем более 150 благотворительных комитетов и организаций (только за время существования одного из них – Елизаветинского общества — было открыто 40 детских учреждений) и открыла уникальную, единственную в России Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

Дело всей жизни

Все свои таланты и сбережения Елизавета Федоровна вложила в устройство обители. В купленной на Большой Ордынке усадьбе первым делом она открыла госпиталь (в 1907 году).

А в центре здания обустроила храм в честь евангельских сестер Марфы и Марии (одной — трудолюбивой и заботливой, второй — внимательной к учению Христа). По мысли великой княгини, служение сестер милосердия помимо оказания медицинской помощи должно приводить страждущих ко Христу и вечной жизни.

Сестринский корпус. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Здание, в котором располагалась приемная великой княгини Елизаветы Федоровны. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Вскоре в обители появились больница для бедных женщин и детей, дом для бедных чахоточных женщин, бесплатная амбулатория с выдачей лекарств, трудовой приют для девочек, воскресная школа для взрослых женщин, бесплатные библиотека, столовая и странноприимница. Каждый день раздавались бесплатные обеды.

Благодаря своему статусу Елизавета Федоровна смогла привлечь лучших врачей.

Под их руководством сестры милосердия проходили специальное обучение. Вместе с настоятельницей они посещали Хитров рынок и другие трущобы, чтобы оказать помощь тем, кто уже мало на что надеялся.

Николай II с дочерьми в Марфо-Мариинской обители. © Фото : из архива Марфо-Мариинской обители милосердия

Среди других социальных проектов великой княгини бюро для приискания занятий, детские трудовые артели, гимназии, детские сады, общежития. Ежедневно она получала письма с просьбами о помощи и при необходимости выделяла средства.

Чашка кофе от головной боли

Великую княгиню и двух сестер Марфо-Мариинской обители — Варвару Яковлеву и Екатерину Янышеву, — сопровождавших настоятельницу, привезли сначала в Пермь, потом в Екатеринбург, куда недавно доставили и семью Николая II. Елизавета Федоровна даже смогла передать родным продуктовую посылку. Но встретиться им не разрешили.

«Спасибо большое за яйца, шоколад и кофе. Мама с удовольствием выпила первую чашку кофе, очень вкусный. Ей это очень хорошо от головных болей, у нас как раз не было взято с собой. Узнали из газет, что тебя выслали из твоей обители, очень грустим за тебя. Странно, что мы оказались в одной губернии с тобой и моими крестными», — напишет ответ 17 мая великая княжна Мария.

Великие княжны, дочери императора Николая II (слева направо) Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга. © РИА Новости

А 20 мая Елизавету Федоровну перевезут в Алапаевск, где поместят в бывшей церковно-приходской школе вместе с другими арестантами — великим князем Сергеем Михайловичем, князьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами, князем Владимиром Павловичем Палеем и Федором Ремезом, управляющим делами великого князя Сергея Михайловича.

Игорь и Константин Константиновичи Романовы. CC BY-SA 3.0 / not credited /

Странную процессию из 10-11 повозок встретил ночью крестьянин Трушков, ехавший в Алапаевск. «Ни криков, ни разговоров, ни песен, ни стонов — вообще никакого шума я не слышал: ехали все тихо-смирно», — рассказывал он потом на допросе.

«В ночь на 18 июля 1918 года все они исчезли из Алапаевска, а утром большевики расклеили по городу объявления, что их похитили «белогвардейцы». Население не верило этим объявлениям, но, задавленное террором, оно не смело проявить своей инициативы», — запишет следователь Николай Соколов.

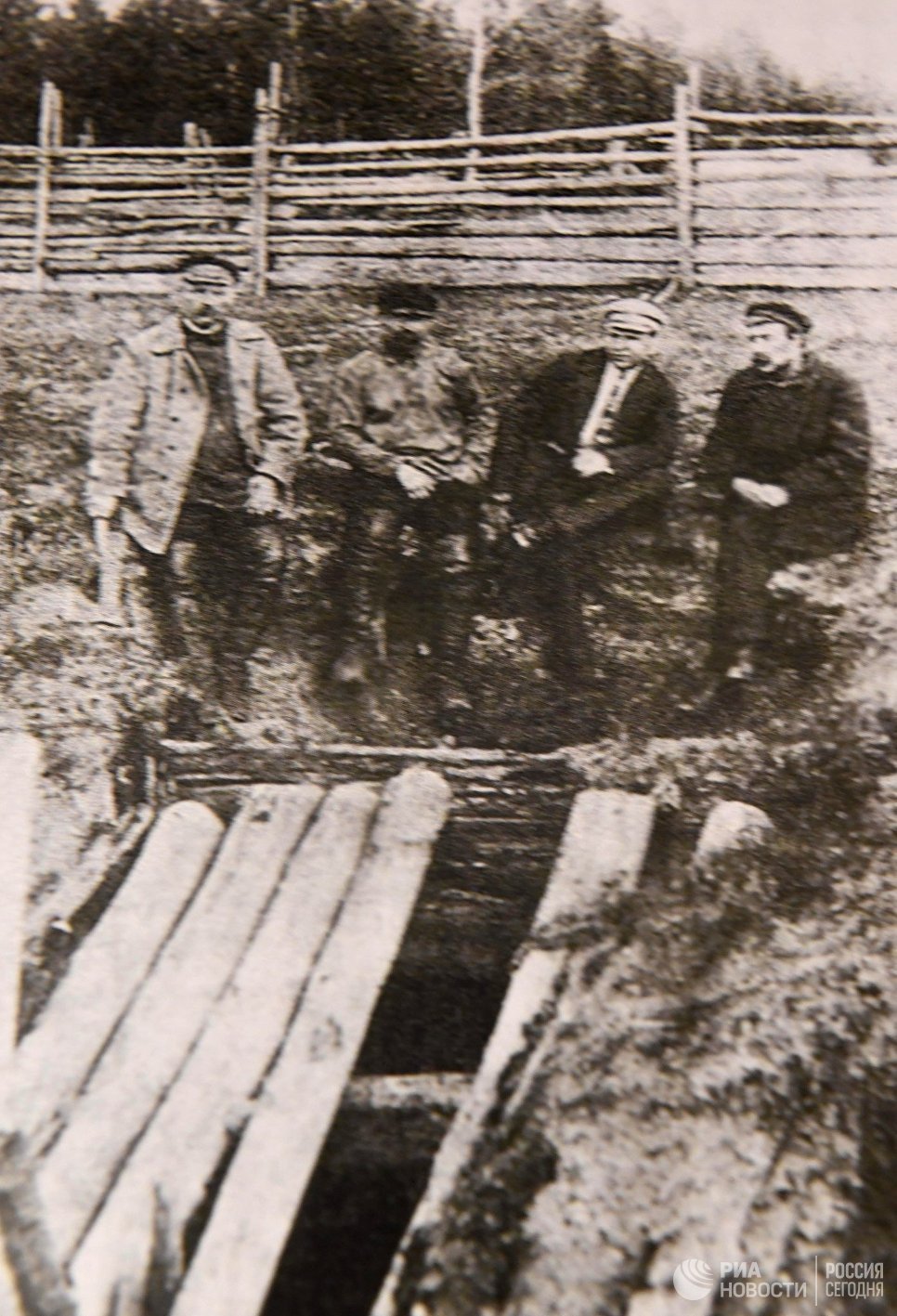

Копия фотографии «Милиционер Т. П. Мальщиков и его помощники у края шахты» (1918 г.) в Музее святой царской семьи в Екатеринбурге. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Тела убитых были обнаружены через несколько месяцев, когда Урал заняли белые войска, милиционером Тихоном Мальщиковым. Из шахты глубиной около 60 метров с 8 по 11 октября были подняты алапаевские мученики.

На груди великой княгини Елизаветы Федоровны лежала икона Спасителя с драгоценными камнями, подаренная ей Александром III в день ее перехода в православие 13 апреля 1891 года.