Несколько лет назад группа московских журналистов была приглашена на Домбай, освещать небольшой кинофестиваль.

Посмотрев фильмы, покатавшись на фуникулере и пообщавшись с местными жителями, я услышала, что неподалеку от нашего места дислокации на горе есть старый христианский храм. Попросила местного атташе по культуре дать мне возможность осмотреть этот храм, и он любезно познакомил меня с директором музея, в состав которого входил этот храм. Назавтра мы встретились с ним у подножия горы возле аула Нижняя Теберда, и начали восхождение на гору на его старом легковом авто.

Спутника моего звали Аламат. Пока его автомобиль аккуратно взбирался на вершину горы, Аламат увлеченно рассказывал мне историю карачаевского народа, представляющую из себя длинный перечень войн с теми, кто хотел его захватить. Кусок земли, где обитали карачаевцы, был лакомым. Христианской составляющей вверенного ему музея Аламат не касался. Как всякий горец, он слишком любил свой народ, чтобы не воспользоваться возможностью рассказать о нем тому, кто сможет живописать его летопись на бумаге. Полчаса он рассказывал мне об аланах, и это была целая библия, разворачивающаяся свитком во времени, пока мы поднимались таким же свитком вверх в пространстве.

…Вскоре дорога, свернувшись воронкой вокруг горы, завершилась небольшой площадкой, словно предназначенной для парковки. Мы оставили на ней наше авто и далее пошли пешком. Нам надо было обогнуть гору еще раз. Когда мы это сделали, мы увидели Храм, крепко всаженный в площадку над пропастью, внизу которой лепился аул, в котором жил народ Аламата, и горная речка, отсюда напоминающая вену, и дорога, ведущая к поселку Домбай, и заросший зеленью зоопарк с зубрами. Все это казалось милым рисунком школьницы, пустяшной забавой. Храм же выглядел весомо и добротно, и он был куда более настоящ, чем вся эта разбросанная внизу жизнь.

Я не архитектор и мало что смыслю в этом деле, но храм один к одному напоминал мне фотографию македонской церкви тринадцатого века из учебника истории средних веков Брандта. В нем не было ни хрупкости, ни изящества наших древних церквей – он не парил над долиной, а крепко врос в эту древнюю в гору.

Площадка, которая была на удивление ровной, словно ладонь, выглядела, как специально скошенная для храма. Кроме него, здесь мог бы поместиться только вертолет. Мне нравилась эта аскетичность – ни ворот, ни пристроек, ни заборов. Забором служила длина пути, на который надо бы было еще решиться, и пропасть вокруг.

Я зашла в каменный свод одна. Аламат остался на площадке. Под куполом, внутренне пространство которого было грубо заштукатурено, я увидела самодельный иконостас. Собственно, не иконостас даже, а несколько бумажных иконок, разложенных на основании небольшой ниши в левой стене притвора.

Иисус, Богородица, Николай Угодник. Помню точно, что была еще Матрона Московская. У Богородицы и Иисуса были выколоты глаза. Я спрятала эти иконы в сумку. Вынесла вон разложенные рядом яблоки и конфеты, напоминающие тризну. Положила к иконам свежие цветы, простые полевые невзрачные голубые цветы, растущие вокруг. Прочла несколько молитв. Жалела, что разделить их некому – «где двое или трое соберутся во имя мое»…

Все это я делала интуитивно, что называется, по наитию. Я совершенно не знала, что делать с оскверненными иконами, как не знала, кому могло такое понадобиться. Я вообще не слышала раньше о том, что такое возможно – до выступления бесноватых в Храме Христа Спасителя должен был пройти еще год…

В поисках объяснений, я показала оскверненные иконы Аламату. «Это не наши сделали, это чужие», – мгновенно отреагировал Аламат. Он тоже действовал по наитию. Отвел подозрения от своего народа. Потом пустился в грустную арифметику. Штат музея – он да пара сторожей. Его жалование – 4 тысячи. Сторожа получали вдвое меньше. Что можно требовать за эти деньги от людей? Круглосуточного дежурства на горе? «Мне бы денег хоть немного, чтобы забор тут построить», – выдохнул Аламат свою очевидно старую требу. Хотя и мне, и ему было совершенно ясно, что забор не поможет. Разве что если будет высотой с Храм…

Мы спустились вниз и сердечно попрощались навсегда. Не так я хотела встретить Преображение, но ближайший действующий храм был в нескольких часах езды по тряской горной дороге… Ночью я не могла заснуть. Две маленькие иконки, искалеченные варварами, запеленутые в платок, лежали в чемодане.

Утром я снова тряслась в автобусе, везущем меня в деревню Аламата. Ему я не позвонила – у него вчера на съезде вышли из строя тормоза, мы каким-то чудом все же съехали с горы, и сегодня он должен был возиться с их починкой. Это во-первых. А во-вторых, его миссия директора музея, равно как и моя – журналиста – была выполнена. Я действовала уже как упрямый паломник. А упрямый паломник должен полагаться только на себя и на помощь Бога.

Но Богу было известно больше, чем мне. И наверху, на той самой площадке, словно созданной для того, чтобы бросать на ней машины и дальше идти храму пешком, мне стало плохо. Сердце стало биться, как бешеное, а атмосфера словно вовсе исчезла из этого места. Разряженный воздух гор все-таки выбил мое сердце из колеи. До Храма было два десятка шагов, всего лишь нужно было обогнуть гору, но как это было сделать, если нечем дышать?

Все осложнялось тем, что авто с доброжелательным присланным Богом горцем, закинувшее меня на гору, уехало, и спуститься вниз было не с кем. Рядом разбили пикник веселые жители Ставрополья, но что им до меня? Это не моя Сибирь, где люди всегда приходят на помощь друг другу… Я легла на землю и после бесплодных переговоров с собственным сердцем о том, что пора прекращать шалить, набрала телефон Аламата…

Он приехал, когда туристы, позавтракав и посмотрев Храм, решили-таки прихватить мое тело с собой, спускаясь вниз в долину. Мы были уже у подножия горы, когда починенный автомобиль Аламата тормознул рядом с нами. Аламат привез таблетку от сердца. Половину дал мне – мне, вторую – себе. И повез меня в «контору», чтобы подождать, пока они подействуют, прежде чем меня отпускать обратно.

– Зачем ты приехала опять? – он был явно недоволен.

– Не знаю. Мне хотелось еще раз помолиться в том храме на горе. Одной. Не спеша.

– С твоим сердцем?

– Другого у меня нет.

Вчерашние посторонние, мы перешли на «ты». Общие недуги сближают.

«Конторой» оказалась беленая хата, точь-в-точь, как та, которую описал Лермонтов в своей повести «Тамань». Но вместо контрабандистов здесь раньше жили…. православные монахини. В развалины православного монастыря привез меня хмурый Аламат, хитрый молчальник! Вот каким музеем заведовал он, вот что прятал, рассказывая мне Одиссею своего народа. Я стояла возле конторы и осторожно «распечатывала» начертанные на стене опадающего на меня монастыря древние слова. Именно опадающего. Это было самое верное слово.

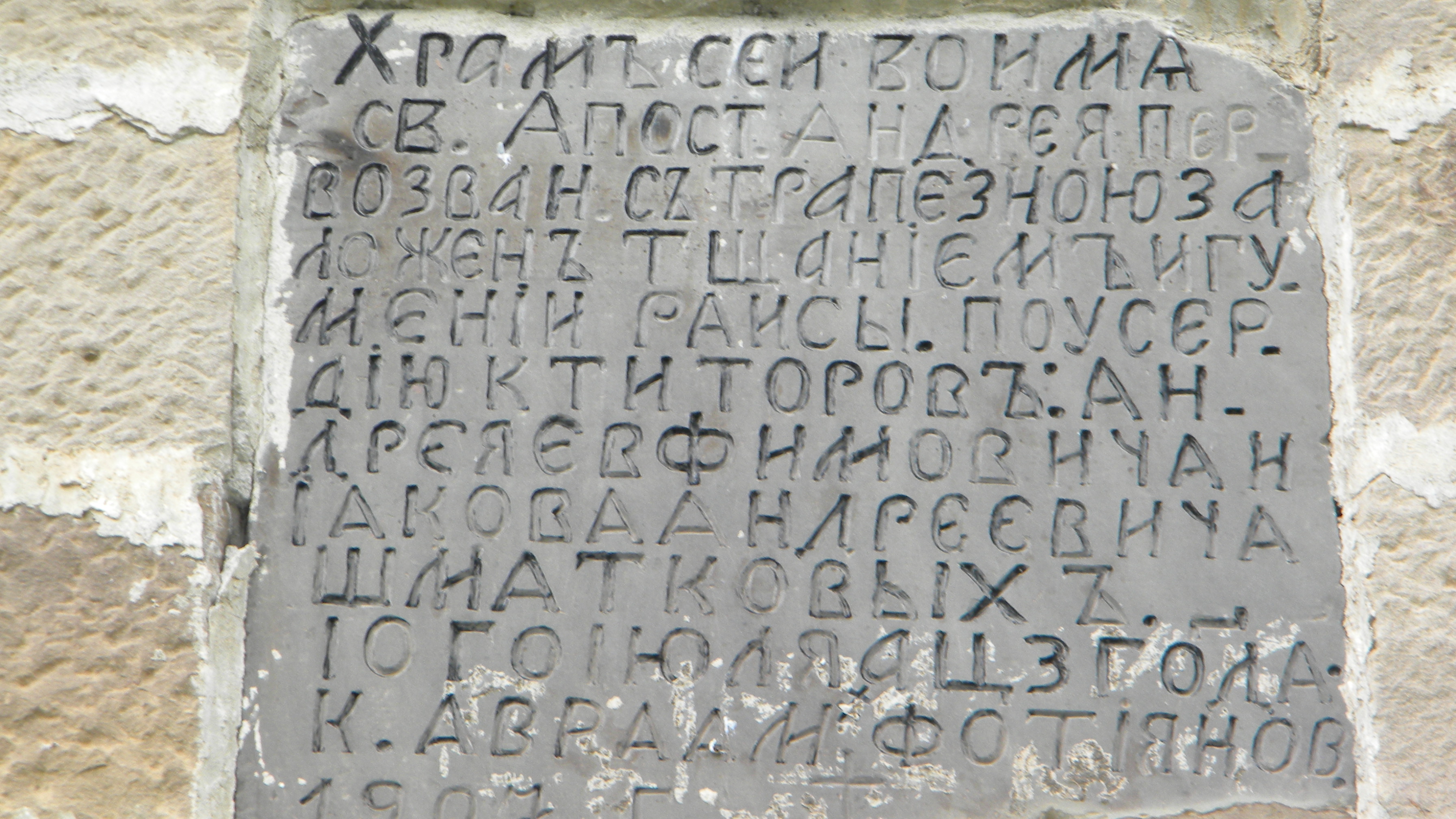

Вот что было написано на стене: «Храм сей во имя святого апостола Андрея Первозванного заложен тщанием игуменьи Раисы по усердию к ти торов: Андрея Ефимовича , Якова Андреевича Шматковых 10 июля Ц3 года К. Авраам Фотиянов. 1903 год». На фото вы видите подлинную орфографию этой надписи. Итак, храм во имя святого апостола Андрея, которому 110 лет, летел к земле прекрасными стенами своими, и только то место, где алтарь, еще выстояло.

Обойдя все, что было когда-то обителью, сделав десяток снимков на свой непрофессиональный аппарат, я попросила показать документы. Я чувствовала семя тем купцом, который отрыл Трою. Мне все было можно. Усталость, боль, вежливость – все улетело вниз, по горной холодной реке. Остался только азарт открывателя и смелость ведомого Богом.

Замысел стал ясен. Вот зачем я не спала всю ночь! Вот почему меня снова тянуло в храм, но не пустило туда! Ведь не забарахли мое сердце, мне не пришлось бы снова звонить Аламату! И я не увидела бы спрятанного здесь монастыря! Я знала, кто привел меня в Храм, освещенный в честь Преображения, в его престольный праздник, и кто показал мне Спасо-Преображенский затерянный в горах женский монастырь! И Кто не захотел оставить Храм в его престольный праздник поруганным…

Мозаика сложилась.

Впрочем, так стройно я тогда не думала. Я думала как-то путанно. И скачками, как дурная лошадь. Волнение мое сделало мою речь маловразумительной, что парадоксальным образом наладило наше понимание.

– Аламат, ты знаешь, что вчера – Преображение? И тут – Преображение! – я требовала разделить со мной радость чуда. – Это великий праздник! Ты ж пойми!

– У вас, у православных, каждый день праздник, – решительно не хотел признавать чуда Аламат. И равнодушно пил чай.

– Ты что! Ты что! Такой – один раз в году! И я – тут! А кому еще? Надо ж прибраться! Пойми ж ты – на Преображение – в Преображенском храме! Одна, без никого! Батюшка тут есть?

– Откуда? – разводил руками Аламат. И показывал в окно, весь горизонт которого был спрятан горами.

–А как? А где? Кто–то ж должен быть? – я совершенно потеряла способность к связным изложениям своих мыслей.

– Есть. Сто километров. Туда, вниз, – в тон мне начал изъясняться телеграммами Аламат. Он вновь махнул рукой в сторону требуемого мною, спрятанного за Кавказским хребтом.

– То есть монастыря как будто бы нет? Только музей? Ты и сторожа? – стала понимать ситуацию я.

– Да. Трое нас, я уходить собираюсь, – улыбнулся Аламат, прикорнув на дощатой лежанке. – Столько писем писал, чтобы забор построили. И реставратор нужен. Там фрески спрятаны под штукатуркой, – шепчет Аламат свою боль, а я вспоминаю, что он хотел стать художником. Потому и болит его душа за фрески, как моя – за оскверненный храм.

Я сижу на колченогом стуле возле деревянного стола. На столе Аламат выкладывает бумаги – выпрошенные мною архив монастыря, пачку рафинаду и ставит стакан с чаем.

Читаю и понимаю, что попала назад, в девяностые. Что никаких двадцати лет возрождения христианских обителей здесь не было. Что брошенный на дощатый стол архив монастыря, возможно, еще нигде в России не опубликован. И что прочесть молитвы в Преображенском Храме в день Преображения мог только случайный паломник. Такой, как я. Такой, которого Он и нашел.

Поняв все это, я смутилась от высоты наброшенной на меня судьбой миссии, и углубилась в документы.

Из документов следовало, что Спасо-Преображенский Сентинский женский монастырь был основан в конце позапрошлого века в местечке Нижняя Теберда Карачаевского района. Первой его игуменьей стала медсестра, вернувшаяся с войны. И никакой это был сначала не монастырь, а затерянный в горах скит с несколькими сестрами, пытающимися забыть ужас того, что пережили. О, какие монахи бывают из тех, что прошли войну! Почитайте про великого наместника Псково-Печерского монастыря отца Алипия в «Несвятых Святых» отца Тихона Шевкунова. А сколько было после войны голубятен, выстроенных руками фронтовиков! Все делали люди, чтобы забыть. И никогда не вспоминали. Вспоминать стали позже. Когда умерли те, кто через это прошел…

Это очень важное отступление. То есть человек через грех и ужас, и мерзость жизни, скорбями приходит к Богу. Не так как раньше приходили к нему святые – босыми детскими ногами в Храм, через понимание чистой души, а так, как единственно и приходят люди последних времен – заглянув в глаза дьяволу и ужаснувшись…

Итак, медсестра Евдокия Макарова – сестра милосердия на фронтах русско-турецкой войны – пришла сюда с послушницей грузинского женского монастыря во имя Святого Георгия Евдокией Финенской, чтобы собрать из осколков жаждущие любви и очищения души. И стоял спрятанный Кавказским хребтом от всего православного мира маленький скит. Скит во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Поселившись у Святой горы (так называли карачаевцы гору, на вершине которой стоял Храм) под руководством двух Евдокий (одна из них вскоре примет постриг и станет игуменьей Раисой), насельницы скита начали ремонт храма своими силами. Поставили резной дубовый иконостас, простой, без позолоты, а на иконостасе установили иконы, которые принесли с собой. Видимо, из грузинского монастыря. Как они поднимали на такую высоту тяжелый дубовый иконостас? И грубой работы железный крест? Наверное, на лошадях. Пешком им пришлось бы идти часа два. Наверх, с таким грузом. Или ходили? По нескольку раз в день ведь должны были ходить, чтобы читать часы?

А потом они даже купол храма заменили на новый. Изготовленный на Эльбрусском свинцово-серебряном руднике.

Ничего не осталось. Ни Креста. Ни иконостаса. Ни икон. А стены разрушенного сестринского корпуса упрямо гнет к земле горный ветер…

– Когда монашек выгнали, они оставили у моей прабабки сундук с деньгами. Через восемь лет вернулись и забрали сундук. И ушли. Больше их никто не видел, – рассказывает Аламат уж совершенно сказочный сюжет. Где прятались женщины восемь лет? Куда могли уйти с сундуком денег через горы?

… Читаю документы дальше. Стены с фресковой живописью были сохранены, остальные оштукатурены. Была сооружена небольшая каменная церковь в честь Преображения Господня, звонница с колоколами, отлитыми на том же руднике, построены кельи.

Евдокия Макарова стала старшей и написала письмо епископу Кавказскому и Екатеринодарскому Герману с просьбой о благословении на учреждение женского монастыря. Разрешение последовало в 1892-м году. К этому времени в скиту жило 70 женщин.

Я мысленно прикидываю дату примерного изгнания монахинь – скорее всего, это были тридцатые годы. То есть от одной войны до другой им было дано лет сорок на то, чтобы пожить за пазухой у Бога.

Листаю документы дальше – и оказываюсь на десять веков раньше, чем родилась сестра милосердия Евдокия… «В 931-м- 32-м годах аланы терпят поражения от хазар и оказываются вынуждены изгнать христианский народ. В 940-м восстанавливается военная мощь аланов, военный союз с Византией заключается вновь, и вновь учреждается аланская епархия. Возможно, что первым митрополитом Алании был Игнатий, а Феодор – одним из его преемников. При помощи византийцев возводятся храмы, в том числе и Сентинсикий»….

Вот почему храм так похож на своего брата в Македонии, построенного на три века позже! И там, и здесь строили византийские зодчие, но тот храм, что на горе, оказывается, стоит там уже десять веков! Десять веков там служились литургии! Этот храм древнее ростовского Кремля, а сейчас стоит поруганный, и ни одного священника нет в нем в день Преображения. Почему? Потому что Аламат и его народ считают храм аланским? Даже если и так – аланы – христиане. И карачаевцы были христианами, пока Россия была сильна. Читаю дальше. Вот оно. Главное.

«В 965-м году византийский император Никифор Фока, который ведет победоносную войну против арабов, направляет специального посланника с высоким титулом патриция, чтобы освятить Сентинскую церковь. Этот год знаменателен для Аланов – Святослав Киевский разгромил их извечных врагов – хазар».

– Значит, сейчас Святослава нет, или хазары не те, или хазары больше не враги? Так? – спрашиваю Аламата.

– Сейчас не то время, – туманно объясняет Аламат.

Дальше листаю документы, но там начинается непонятная для меня архитектура – храм крестовокупольный, один из пяти сохранившихся на территории Карачаево-Черкессии. А где остальные четыре?

– Аламат, ни забор, ни сторожа не спасут ситуацию. Нужно вернуть монастырь и Храм христианам. Православной церкви. Обитель нужно возрождать силами тех, для кого это место – свято. Монахини сами найдут реставратора для фресок, сами отремонтируют храм, и поставят опять дубовый иконостас, и опять привезут иконы. И промысел именно в том, что монастырь – женский. Женщин твои джигиты не тронут.

– А где они жить будут? – начинает решать практические вопросы Аламат. – Тут же все разрушено.

– Пока – в этом домике.

– А где будет моя контора? – улыбается Аламат. Идея помощи от «монашек» ему кажется забавной.

– Аламат, этому Храму десять веков. Когда Москва была деревушкой, в нем уже совершались богослужения. Первые христианские богослужения. А сейчас он стоит открытый любому гостю, и на иконе Богородицы, оставленной таким же паломником, как я, выколоты глаза.

– Что я могу сделать? Я написал много писем начальству, чтобы мне дали средства на забор.

– Забор не спасет ситуацию. Монастырь надо отдать церкви, – мы с Аламатом начинаем ходить по кругу.

– Сейчас не то время, – темнеет лицом Аламат. – Вместо монашек найди мне реставратора. – Я понимаю: Аламат навсегда остался художником. И жалеет, что не пошел учиться. Когда отец умер молодым в степях Казахстана, встал вопрос о том, кто должен кормить семью. Он взял это на себя. Забыл на время о картинах. И вот, через полвека, Бог отдал ему на сохранения свое сокровище. И Аламат боится, что фрески уже не спасти…

– Сейчас не то время, – повторяет он.

– А когда кончилась война с турками, и сюда пришло несколько женщин, и они поднимали на гору дубовый иконостас и железный крест, было то время? Те же горы, те же горцы. И та же тень недавней войны.

– Ладно, сколько ты привезешь сюда монашек? – начинает прикидывать план размещения странных гостей воспитанный в традициях кавказского гостеприимства Аламат.

– Хотя бы несколько сестер должны тут жить, – говорю я так, словно я по меньшей мере игуменья, и у меня есть несколько проверенных в деле сестер.

– Ты бы лучше реставратора нашла, – мы ходим, ходим по кругу..

…Вечер. Мы опять поднимаемся к Храму. Нам не страшно – у нас есть еще одна таблетка для сердца на двоих. Храм, который каждый из нас считает своим, кажется розовым в лучах заката. Бедный, великий древний Храм. Сегодня твой праздник. И вот твоя паства. Нерадивая православная, не знающая наизусть службы. И горец, предки которого были христиане и веками селились в долине у подножия твоей горы, который считает, что сейчас не твое время.

Да! Еще туристы, которые раз в полчаса наезжают сюда на машинах. То, что они тут творят по словам Аламата, я не решаюсь описать. Со слов Аламата, они занимаются этим, не снимая крестов.

И еще – паломники. Твои последние богомольцы, храбро поднимающиеся к тебе и оставляющие в твоем своде бумажные иконки… Где твоя сестра милосердия, Храм? Где ее чистое сердце, иконы из грузинского монастыря и звонкий купол, отлитый для тебя? Где твое Преображение?

2 комментария

На первой фотографии изображен другой храм (Шоанинский), он тоже построен в 10 веке, но находится недалеко от пос. Коста-Хетагурова

И жители Ставрополья встречаются очень отзывчивые и порядочные люди. Зря вы так