Источник: Izbrannoe.com

16 января 1913 года картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известная как «Иван Грозный убивает своего сына», пострадала от трёх ударов ножом, которые нанёс 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов. При этом он кричал «Довольно смертей, довольно крови!»

Сегодня этот случай вспоминается в связи с тем, что 25 мая 2018 года картина серьёзно пострадала от ударов металлическим столбиком ограждения, которые нанёс посетитель Третьяковской галереи, житель Воронежа.

Однако случай вандализма 2018 года не привлек большого внимания и был фактически забыт спустя уже пару дней. А вот происшествие 1913 года вызвало бурную реакцию в обществе. Сам Илья Ефимович весьма болезненно реагировал на все обсуждения причин преступления. Но особенно задевало его мнение Максимилиана Волошина. Волошин считал Балашова жертвой и призывал ограничить доступ к картине. Вот что рассказывал Репин об одном из диспутов, на который приехал и сам художник:

«Поэт Макс Волошин читал лекцию в Политехническом музее. Я пришел на эту лекцию. Волошин ругал мою картину и, говоря о разрезе, сказал: «Как жалко, что эту картину совсем не изрезали».

Сам же Репин фактически публично обвинял Волошина в подкупе Балашова. 12 февраля 1913 года Волошин ответил на эти обвинения на публичной лекции «О художественной ценности пострадавшей картины Репина» в Политехническом на диспуте «Бубнового Валета». Мы публикуем эту речь с небольшими сокращениями — она очень интересна, а многие моменты в ней кажутся и сейчас удивительно актуальными.

Речь Максимилиана Волошина 1913 года

«…Как передавали в свое время, первый эскиз «Иоанна» был сделан Репиным под впечатлением оперы «Риголетто», виденной им накануне. Верно это или нет, но лишь предположение о том, что мы видим сцену из оперы, может нам объяснить все чисто живописные ошибки композиции. Становится понятно, почему действующие лица должны петь свой последний дуэт как раз посреди сцены, прямо перед зрителями, почему опрокинуто это тяжелое кресло (оно вовсе не дубовое, а бутафорское), почему так композиционно скупы, бедны и пусты края картины, почему электрический рефлектор направлен только на фигуры певцов. …Впрочем, Репин не исключение в данном случае; все исторические живописцы XIX века были зачарованы оперными постановками.

Сцена из оперы “Риголетто”, в постановке “Seattle Opera”, фотограф Rozarii Lynch

Раз мы поняли эту отправную точку картины, то всё остальное начинает развертываться перед нами строго последовательно. Она стремится к чисто театральному эффекту. Суть всего замысла — в наивысшем напряжении последней высокой ноты, на которой обрывается опера. Эта нота — глаза Иоанна. Они неестественно расширены и круглы, как глаза хищной птицы; они светятся фосфорическим блеском. В жизни реальной такой выкат глаз возможен только у женщин, страдающих базедовой болезнью. Но в опере для изображения ужаса он возможен и у баса.

С этой точки зрения заслуживает оправдания и другая деталь картины.

Профессор Зернов во время своих лекций по анатомии имел обыкновение, как передавали мне его слушатели, приводить, как образец анатомической ошибки, рану царевича Ивана. При такой ране в висок, говорил он, крови не может вытечь больше полустакана.

Между тем на картине ее так много, как будто здесь зарезали барана. И хотя она только что пролита, она успела уже стать черной и запекшейся. Но раз мы знаем, что это не кровь, а «клюквенный сок», текущий в таком количестве и такого цвета, как необходимо режиссеру для достижения совершенно определенного сценического эффекта, — то мы не будем слишком придирчивы к анатомической реальности.

Потрясающее впечатление есть. Его не станут отрицать ни враги, ни друзья картины. Можно подвергать какой угодно критике технику, замысел, исполнение картины, но впечатление остается фактом, и каждый имеет право спросить: раз художник достигает такого эффекта и такой силы, то не всё ли равно, какими средствами это достигнуто? Раз налицо такое реальное впечатление — то почему же это не искусство? Достоевский и Эдгар По — в литературе, Матиас Грюнвальд и Гойа — в живописи — дают не меньшее впечатление ужаса, — значит, они тоже антихудожественны?

Не одни только произведения искусства способны вызывать душевные эмоции. Потрясающее впечатление — еще не признак художественности. Несчастный случай из действительной жизни может произвести на нас не менее сильное впечатление, чем картина Репина.

Представьте себе, что вы случайно натыкаетесь на улице на один из тех обыденных фактов, которыми каждый день полны газеты: на человека, разрезанного поездом или раздавленного трамваем. В газетах этих случаев так много, что впечатлительность наша уже мало реагирует на эти статистические известия. Но наткнись мы на них на улице сами — они нас потрясут до глубины души. Иллюзия личной безопасности, на которой построена вся европейская культура, настолько отучила нас от зрелища крови и смерти, что, с одной стороны, сделала их для нас в десять раз ужаснее, а с другой — пробудила в глубине души тайное и стыдное любопытство.

В Европе за последние четверть века создалась известная, но вполне определенная жажда ужасного. Эту психологическую потребность обслуживают газетные хроники несчастных случаев и самоубийств, а в западноевропейских странах более широко поставленная хроника сенсационных убийств, уголовных процессов и смертных казней.

Фотографические снимки «женщин, разрезанных на куски» и портреты гильотинированных весьма дополняют впечатление. Синематографы обслуживают то же самое любопытство к сырым фактам жизни. Наконец, ему же служат специальные уголовные романы и романы о сыщиках, и наконец, как естественное увенчание этой отрасли эмоций, — театр Grand Guignol — Театр Ужасов; кроме того, этим же целям служат и музеи восковых фигур с их гипсовыми масками гильотинированных и с анатомическими отделениями, открытыми только для взрослых мужчин, а «для дам по пятницам».

Афиша спектакля «Три маски» (1920)

Вся эта полоса перечисленных зрелищ является наиболее чистым выражением современного натурализма. Их единственная цель быть внешне похожими на жизнь; повторять ужасы, множить их, делать общедоступными и популярными.

Уголовный роман является естественным развитием уголовной хроники, а Театр Ужасов так же естественно продолжает музей восковых фигур, как синематограф продолжал фотографию. Это степени сравнения натурализма: naturalior, naturalissima… Синематограф в красках, соединенный с граммофоном и демонстрирующий темы из уголовной хроники, — вот идеал натуральнейшего naturalissima.

Где же черта, отделяющая Достоевского от Уголовного Романа, Трагедию — от Театра Ужасов?

Вся разница — в подходе.

Какая разница между несчастием, постигшим человека на моих глазах, и несчастием, постигшим меня самого?

Если я не могу ничем помочь пострадавшему, то мое сочувствие, не находя себе выхода, обращается на меня самого. Оно становится безысходно.

Если же несчастие случается со мною лично, то от моих сил будет зависеть, преодолею ли я его. А если преодолею, то стану им же сильнее и больше на всю величину пережитого.

Если нет возможности оказать активную помощь, то гораздо легче быть жертвой, чем свидетелем несчастия. Естественная мысль свидетеля: лучше это было бы со мной.

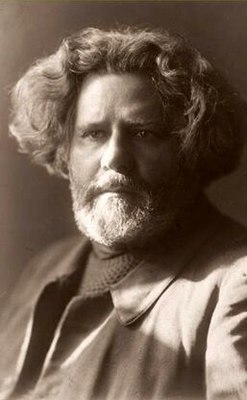

Максимилиан Кириенко-Волошин, русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик

В том случае, если несчастие носит характер общественного бедствия, то у свидетеля мысль эта формулируется так:

«Стыдно жить, когда людей убивают… Стыдно наслаждаться искусством, когда есть неграмотные… Стыдно веселиться, когда люди умирают от голоду»… Или как у американца Торо: «В той стране, где существует рабство, — единственное почетное место для свободного гражданина — тюрьма».

В России — эти формулы безвыходного сочувствия, обращенного на ограничение самого себя, имеют громадное распространение. Чем совесть человеческая глубже, тем это чувство безысходнее и убийственнее.

В смутные исторические эпохи, когда несчастные случаи становятся массовыми, оно обостряется и становится одной из главных причин эпидемий самоубийств.

Когда мы имеем дело с настоящими произведениями искусства, зритель или читатель всегда и неизбежно подставляет самого себя на место автора или героя. Несчастия в произведениях искусства — его несчастия, ужас — его ужас. Поэтому зритель вырастает на всю величину трагедии, как будто она была его личным преодолением. Прочитавший Эдгара По и Достоевского получает личный опыт жизни и познаёт цену ужаса.

Читатель же, пробегающий отдел несчастных случаев в газете, или посетитель паноптикума — находятся в безвыходном положении случайного прохожего, на глазах которого трамвай переехал человека. Его совесть должна или притупиться, или заставить показать самого себя: в обоих случаях последствия одинаково разрушительны.

Михаил Зичи “Аутодафе” – сцена сожжения

…Эффект натурализма одинаков с эффектом смертной казни, карающей убийцу: вместо одного трупа получается два трупа, вместо одного несчастного случая — два несчастных случая. Но разница та, что несчастный случай, закрепленный живописным мастерством, пребывает годы, и перед ним в безвыходной тоске стоят не единицы, а миллионы.

Впечатление, производимое картиной Репина, безусловно вредно. О нем говорят и обмороки и истерики, ею вызываемые.

Наконец, сильнее и громче всего — поступок Балашова, исполосовавшего ножом картину. Изумительно то, что никому, никому не пришло в голову, что в лице Балашова мы имеем дело не с преступником, а с жертвой репинского произведения. Безумие его вызвано картиной Репина. Его вина в том, что он поверил Репину вполне. Он был обманут натуральнейшим, естественнейшим изображением ужасного случая и не смог вынести состояния безвольного и праздного свидетеля. Он разбил то безопасное невидимое стекло, которое отделяет нас от произведений искусства, и кинулся внутрь картины, как если бы она была действительностью.

Естественный и неизбежный эффект натурализма!

Зло, принесенное репинским «Иоанном» за 30 лет, велико. Репин был предтечей и провозвестником всего того, что теперь так пышно разрослось в романы о сыщиках, в театры ужасов и в литературу Леонида Андреева. Он больше, чем кто-либо, способствовал той путанице понятий реального и натурального, которая господствует в нашем искусстве.

Как выяснилось теперь из мнений, высказанных в печати после катастрофы, никто себе еще не дает ясного отчета в том, почему эта картина не искусство и ее еще могут называть «мощным размахом реализма».

…Сохранность ее важна как сохранность важного исторического документа. Но сама она вредна и опасна. Если она талантлива — тем хуже!

Ей не место в Национальной картинной галерее, на которой продолжает воспитываться художественный вкус растущих поколений. …заведующие Третьяковской галереей обязаны, по крайней мере, поместить эту картину в отдельную комнату с надписью: «Вход только для взрослых».